野山や公園に響く鳥のさえずり。その姿を写真に収めてみたい——そう思ったとき、最初に立ちはだかるのが「どのカメラを選べばいいのか?」という悩みです。とくに、これから野鳥撮影に挑戦しようとする初心者にとっては、膨大なカメラの中から自分に合った1台を見つけるのは簡単ではありません。

本記事では、初めてでも安心して使えるカメラ選びのポイントから、実際の撮影現場で役立つ設定方法、構図の工夫、そして持ち運びやすさまで、初心者に必要な情報を丁寧にまとめています。また、人気メーカーの特徴比較や、価格と性能のバランスに優れたモデルの紹介など、実用的な視点から解説しています。

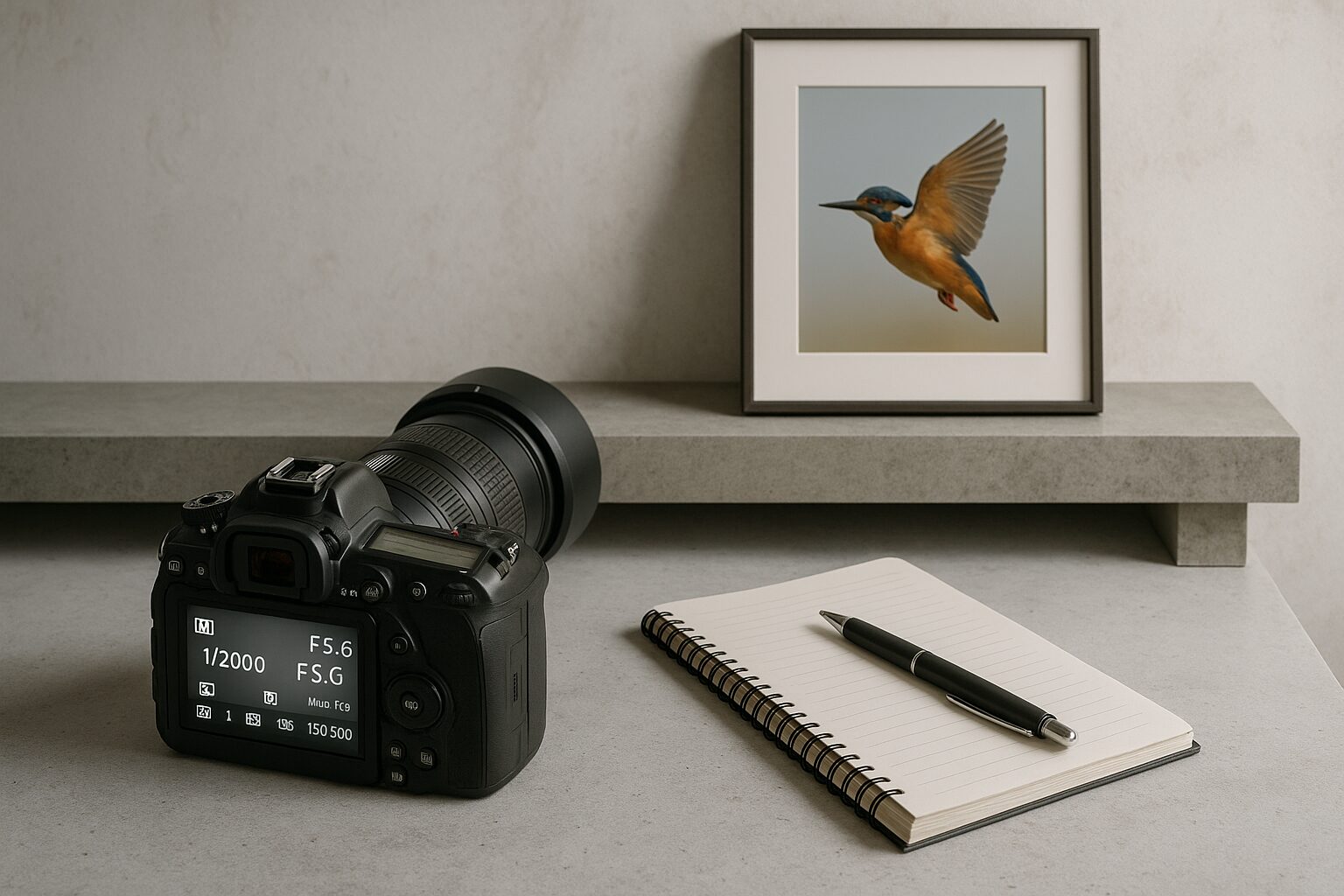

さらに、動きの速い野鳥をとらえるためのシャッタースピードの考え方や、どの程度の望遠レンズがあれば満足いく写真が撮れるのかといった、専門的な要素にも触れながら、写真撮影のハードルを一つずつ取り除いていきます。

持ち運びに便利な軽量カメラや、手軽に使える高倍率ズーム搭載のモデルも数多く登場し、今では初心者でも手の届きやすい選択肢が豊富にあります。本格的な一眼からコンパクトなカメラまで、それぞれの魅力と注意点を整理しながら、あなたにぴったりの1台を見つけるお手伝いをします。

これから野鳥の世界に足を踏み入れたいと考えている方にとって、撮影をもっと身近に、もっと楽しくするための道しるべとなるようなガイドとなるはずです。

-

初心者に適した野鳥撮影用カメラの選び方と具体的な機種

-

ミラーレスやコンデジなどカメラの種類ごとの特徴と違い

-

野鳥撮影に必要な基本設定やシャッタースピードの目安

-

望遠レンズや周辺機材の選び方と活用方法

野鳥撮影用カメラで初心者におすすめのモデルと選び方

- 野鳥撮影初心者におすすめのニコンカメラは?

- 野鳥撮影カメラはCanonとニコンどちらがいい?

- 一眼レフとミラーレスの違いを初心者向けに解説

- 野鳥撮影におすすめのミラーレスカメラはどれ?

- 野鳥撮影に最適なコンデジとは?魅力と選び方

- 軽量・高倍率で選ぶ!野鳥撮影におすすめのコンデジ

- 安くても満足!初心者向けのコスパ重視カメラとは

- 初心者が気になる「野鳥カメラ最強モデル」の真実

野鳥撮影初心者におすすめのニコンカメラは?

野鳥撮影初心者におすすめのニコンカメラは?

初心者には「Nikon COOLPIX P1000」が非常におすすめです。その理由は、手頃な価格で超望遠撮影が可能だからです。

Nikon COOLPIX P1000はコンパクトデジタルカメラでありながら、35mm判換算で3000mm相当の超望遠ズームを搭載しています。これにより、遠くの野鳥を鮮明に捉えることができます。通常、3000mm相当のレンズは数十万円から数百万円かかりますが、このモデルは約14万円前後で購入可能です。

さらに、重さ約1.4kgと持ち運び可能な範囲に収まっており、手ブレ補正機能も搭載されているため、三脚なしでも十分な撮影が可能です。

ただし、コンパクトカメラであるため、ボケ味や高感度性能は一眼カメラには及びません。そのため、ステップアップを見据えた練習機としての利用がおすすめです。

野鳥撮影カメラはCanonとニコンどちらがいい?

野鳥撮影カメラはCanonとニコンどちらがいい?

Canonとニコンはいずれも野鳥撮影において非常に優れた選択肢であり、「どちらが良いか」は撮影スタイルや個々の操作性の好みによって決まるといえます。両社はともに高性能なAF(オートフォーカス)技術、高感度耐性、豊富な望遠レンズ群を有しており、実力は拮抗しています。

まずCanonは、色彩表現において「肌色が自然」と評価されることが多く、JPEG撮って出しでも鮮やかで透明感のある絵作りが特徴です。特に「Canon EOS R7」はAPS-Cセンサー搭載のミラーレス機でありながら、被写体検出AF(瞳AF・動物AF)に優れ、最大15コマ/秒のメカニカル連写と30コマ/秒の電子シャッター連写が可能。バッファも大きく、長時間の連写にも対応できます。価格帯はレンズキットでおよそ22万〜25万円前後です。

一方ニコンは、光学ファインダー時代からの正確な色調と立体感ある描写で定評があり、最近ではミラーレス機にもその流れを受け継いでいます。特に「Nikon Z50」は約1350万ドットの高精細ファインダーと優れたグリップ形状を持ち、長時間の手持ち撮影でも安定性があります。Zマウント対応の望遠レンズ群(Z 100-400mm、Z 400mm f/4.5 VR Sなど)も揃っており、システム全体での軽量化にも力を入れています。Z50はボディ単体で約11万円、キットで13万円前後と価格面での優位性も見逃せません。

AF性能ではCanonのAI被写体認識AFが、鳥の目や体全体を自動追尾してくれる点でやや先行しています。一方ニコンはファームウェアアップデートでAF精度が大幅に向上しており、特にZ9やZ8といった上位機種ではCanonに匹敵する性能を実現しています。

また、レンズの選択肢という観点でも重要な違いがあります。Canonはミラーレス専用のRFマウントに移行しており、EFレンズを使うにはアダプターが必要になります。ニコンも同様にFマウントからZマウントへと移行していますが、Zマウントは口径が大きく、光学設計の自由度が高いことから、高性能な超望遠レンズが多く登場しています。

最後に注意点を挙げるなら、「実機の操作感」です。Canonは直感的なUIとタッチ操作が得意で、初心者でも入りやすい設計。一方、ニコンは物理ボタンが多めで、カスタマイズ性に優れていますが、人によってはメニュー構成が複雑に感じられるかもしれません。

このように、それぞれのメーカーに長所と短所があります。野鳥撮影を長く続けるためには、実際に店頭で試写してみて、自分にとって「操作がしっくりくるか」「AFの反応はどうか」など、実体験に基づいて選ぶことが何よりも重要です。どちらを選んでも後悔しない性能を備えているため、あとは自分の撮影スタイルに合ったシステムを見極めましょう。

一眼レフとミラーレスの違いを初心者向けに解説

一眼レフとミラーレスの違いを初心者向けに解説

一眼レフとミラーレスの根本的な違いは、「光の取り込み方とファインダーの構造」にあります。

まず一眼レフ(デジタル一眼レフカメラ=DSLR)は、レンズから入った光を内部のミラーで反射させ、光学ファインダー(OVF)に直接像を表示します。そのため、被写体を「実際の光」で見ることができ、タイムラグのない自然な見え方が特徴です。

一方、ミラーレスカメラはミラーを排除し、映像センサーが捉えた画像をそのまま電子ビューファインダー(EVF)または液晶画面に映し出します。これにより構造がシンプルになり、カメラ本体をより軽量かつ小型化することが可能になりました。例えば、Canon EOS R10は約429g、Nikon Z50は約395gと、一眼レフと比較して200〜300gほど軽いモデルも少なくありません。

さらに、AF(オートフォーカス)技術にも違いがあります。一眼レフは「位相差AF」に特化しており、動体撮影には強い傾向がありますが、ライブビュー撮影時のAFはやや遅れます。一方、ミラーレスは「センサー面全体でのAF」を可能にしており、瞳AFや動物検出AFといった高度な追尾機能が標準装備されている機種も増えています。

ただし、バッテリーの持続時間は一眼レフの方が長く、ミラーレスは電子機器の常時稼働により電力消費が多めです。例として、Canon EOS 90D(DSLR)は約1300枚、Canon EOS R7(ミラーレス)は約660枚の撮影が可能とされており、倍以上の差が出るケースもあります。

このように、どちらのカメラにもメリット・デメリットがあります。野鳥撮影のように長時間の持ち運びと瞬時の撮影機会が求められる場面では、軽量でAF性能に優れるミラーレスが有利ですが、屋外での長時間撮影や電池交換の頻度を気にするなら一眼レフにも根強い利点があります。初心者は、撮影スタイルや携帯性の重視度を見極めて選択するとよいでしょう。

野鳥撮影におすすめのミラーレスカメラはどれ?

野鳥撮影におすすめのミラーレスカメラはどれ?

野鳥撮影に最適なミラーレスカメラを選ぶ際、最も重視すべきポイントは3つあります。「連写性能」「AF追従精度」「手ブレ補正機能」です。この3点を高い水準で備えているモデルの一つが、FUJIFILM X-H2Sです。

X-H2SはAPS-Cサイズの裏面照射積層型CMOSセンサー「X-Trans CMOS 5 HS」を搭載しており、最大40コマ/秒のブラックアウトフリー連写が可能です。これは飛翔中の野鳥を連続で正確に捉える上で非常に大きな武器となります。また、5軸7段分のボディ内手ブレ補正(IBIS)を搭載しているため、600mm以上の超望遠レンズを装着した状態でも手持ちで安定した撮影がしやすくなっています。

加えて、被写体検出AFにより「鳥認識」機能が組み込まれており、動いている野鳥の瞳や頭部を自動追尾する性能も備えています。ISO性能についても、常用でISO 12800まで耐えられる高感度耐性があり、曇天や森林の薄暗い状況でも安心して使用できます。価格はボディ単体で約33万円前後となりますが、その機能性と耐久性を考えれば、ハイエンドモデルとして十分な価値があります。

一方で、もっと手頃な価格帯で始めたい方には、Canon EOS R10(約13万円)やNikon Z50(約12万円)といったモデルも選択肢となります。R10は同じくAPS-Cセンサー搭載で、最高23コマ/秒の高速連写と被写体追尾AFを実現しています。Nikon Z50も軽量コンパクトなボディ(約395g)ながら、野鳥撮影に必要な連写(11コマ/秒)とAF性能を備えており、エントリーユーザーには扱いやすいカメラといえるでしょう。

さらにOM SYSTEM(旧オリンパス)のOM-1 Mark IIも注目すべきモデルです。マイクロフォーサーズ規格でありながら、鳥認識AF、最大50コマ/秒のAF追従連写、最大8.5段分の手ブレ補正を実現しており、手持ち撮影中心の野鳥撮影には最適です。価格帯はボディ単体で約26万円。

このように、価格帯と機能性のバランスを考慮しながら、自分の撮影スタイルや撮りたい鳥の種類(動きの速さ・距離など)に合わせて最適なミラーレスカメラを選ぶことが、快適な野鳥撮影への第一歩となります。特に初心者は、まず軽量モデルから試し、後にハイエンド機へステップアップするのも一つの戦略です。

野鳥撮影に最適なコンデジとは?魅力と選び方

野鳥撮影に最適なコンデジとは?魅力と選び方

野鳥撮影においてコンデジ(コンパクトデジタルカメラ)が注目される理由は、「一体型高倍率ズーム」と「圧倒的な携帯性」を両立している点にあります。特に初心者や女性ユーザー、あるいは登山やハイキングをしながら撮影を楽しむ層にとって、軽量かつ機動力の高いカメラは非常に魅力的です。

例えば、代表的なモデルであるNikon COOLPIX P1000は、光学125倍ズームを搭載し、焦点距離は35mm換算で24〜3000mmという驚異的なスペックを誇ります。このクラスになると、肉眼では捉えにくい遠方の野鳥も画面いっぱいに撮影可能です。しかも本体重量は約1415gと超望遠一眼に比べれば圧倒的に軽量。価格は新品で約13万円前後ですが、レンタルや中古市場を活用すればコストも抑えられます。

選び方として重視すべき点は以下の通りです:

-

光学ズーム倍率:最低でも20倍、理想は60倍以上。300mm換算で野鳥撮影の基本ラインに到達します。

-

手ブレ補正機能:望遠域では手ブレが致命的。光学式手ブレ補正(OIS)が搭載されたモデルが望ましいです。

-

ファインダーの有無:液晶モニターだけでの撮影は日中の屋外で見えづらいため、EVF(電子ビューファインダー)付きが便利。

-

AF速度と追従性能:鳥の動きに追いつけるだけのオートフォーカス性能は、シャッターチャンスを逃さないために重要です。

-

RAW撮影対応:後からの画像編集を考えるなら、JPEGだけでなくRAW記録が可能な機種を選ぶと柔軟性が広がります。

-

バリアングル液晶:ローアングルでの撮影や水辺の鳥を狙う際に役立ちます。

このような条件を満たす機種であれば、コンデジでも本格的な野鳥撮影は十分に可能です。操作が直感的で手軽に持ち出せる点も、コンデジならではの大きな強みといえるでしょう。初めて野鳥撮影に挑戦する方には、特におすすめのカテゴリです。

軽量・高倍率で選ぶ!野鳥撮影におすすめのコンデジ

軽量・高倍率で選ぶ!野鳥撮影におすすめのコンデジ

ここでは具体的に、野鳥撮影向けのおすすめコンデジを紹介します。最も注目すべきは前述した「Nikon COOLPIX P1000」です。

このモデルは、3000mm相当の超望遠ズームを搭載しながら、コンデジという形状を保っており、手軽に超望遠撮影を体験できます。価格は約14万円前後。重量は約1.4kgと、持ち運びも現実的な範囲です。

次に挙げられるのが、Canon PowerShot SX70 HS。こちらは65倍ズーム(1365mm相当)を搭載し、価格は約6万円前後とコストパフォーマンスに優れています。

ただし、どちらもセンサーサイズは小さめなので、暗所性能や背景のボケ感は一眼に劣ります。とはいえ、まずは野鳥撮影を始めてみたいという方にはうってつけの機種です。

安くても満足!初心者向けのコスパ重視カメラとは

安くても満足!初心者向けのコスパ重視カメラとは

野鳥撮影を始めたいと思っても、いきなり数十万円の機材を揃えるのはハードルが高いと感じる方も多いでしょう。そこでおすすめなのが、10万円前後で購入できる「エントリークラスのコスパ重視カメラ」です。これらは価格を抑えつつも、実用に耐える性能を備えており、初心者でも満足できる内容となっています。

中でも代表的なのが、Nikon Z30とCanon EOS Kiss M2です。

Nikon Z30(ボディ価格:約9万円)

-

APS-Cサイズセンサー搭載

-

約2,090万画素

-

高速連写:11コマ/秒

-

重量:約405g(バッテリー含む)

Z30はファインダー非搭載のミラーレス機で、軽量コンパクトなボディが魅力です。高感度性能も良好で、ISO25600まで常用可能。野鳥撮影だけでなく、Vlogや旅行用途にも対応できます。ただし、ファインダーがないため、晴天下では液晶が見づらい点に注意が必要です。

Canon EOS Kiss M2(ダブルズームキット:約10万円前後)

-

APS-Cセンサー:2,410万画素

-

デュアルピクセルCMOS AF搭載

-

最大10コマ/秒の連写性能

-

EVF(電子ファインダー)あり

Kiss M2は初心者向けながら、視認性の高い電子ファインダーを備えており、外光の影響を受けにくい点が評価されています。また、18-150mmや55-250mmの望遠ズームレンズと組み合わせることで、野鳥撮影に必要な焦点距離をカバー可能です。

このように、10万円前後でも機能が充実したモデルが存在します。カメラ本体とキットレンズが揃えば、すぐに実践で使えるため、入門機としては十分な選択肢といえるでしょう。いずれも中古市場ならさらに価格を抑えることも可能です。最初の一台として、コスパ重視で選ぶのは非常に理にかなっています。

初心者が気になる「野鳥カメラ最強モデル」の真実

初心者が気になる「野鳥カメラ最強モデル」の真実

「最強」と称されるカメラとは、一般的にプロフェッショナル向けのフラッグシップモデルを指します。たとえば、Canon EOS R3は約75万円前後、Nikon Z9は本体のみで約80万円以上します。どちらもフルサイズセンサーを搭載し、AF(オートフォーカス)精度、連写性能、防塵防滴構造、そして高速処理エンジンを兼ね備えており、特に飛翔する野鳥を正確に捉える場面でその真価を発揮します。

たとえば、EOS R3は最大30コマ/秒の電子シャッター連写に対応し、「瞳AF」や「動物認識AF」も搭載。Z9においては、ブラックアウトフリーの連写(最大120コマ/秒のJPEG低画質連写含む)や、AIベースの被写体認識により、複雑な背景下でも野鳥をピンポイントで捉えることが可能です。

しかしながら、これらのカメラは重量もボディだけで1kgを超える場合が多く、さらに装着する望遠レンズを含めると総重量は3kgを超えることも珍しくありません。加えて、設定項目も非常に多く、初心者には扱いづらい面があります。

重要なのは、「最強のカメラ=最適なカメラ」ではないということ。撮影の知識やスキル、使用頻度を考慮すれば、軽量で価格帯が抑えられたモデルの方が、結果的に「良い写真」を撮れることもあります。特に最初の1台は、習得のしやすさ、取り回しやすさ、手ブレ補正の有無などを重視するのが賢明です。

最終的にプロ機を目指す場合でも、まずはエントリーモデルやミドルクラスで基礎を築き、ステップアップしていく方法が現実的です。それにより、無駄な出費を抑えつつ、本当に必要な機能を見極めることができるようになります。

野鳥撮影用カメラで初心者におすすめの設定・レンズ・構図

- 野鳥を撮影するときのカメラ設定の基本

- 飛んでいる鳥を撮るにはどのシャッタースピードが必要?

- 野鳥を撮るには望遠何ミリのレンズが最適?

- 軽量カメラのメリットとは?撮影時の疲労軽減に注目

- 初心者が使いやすい構図テクニックを紹介

- 野鳥撮影にあると便利な周辺機材とは?

野鳥を撮影するときのカメラ設定の基本

野鳥を撮影するときのカメラ設定の基本

野鳥を撮影する際は「絞り優先モード(AまたはAv)」や「シャッター優先モード(SまたはTv)」を使うのが基本です。特に動きのある野鳥を撮影するには、シャッタースピードの確保が最重要となります。

なぜなら、野鳥は常に動いており、微細なブレでも写真が台無しになるからです。初心者のうちは「シャッタースピード優先モード」で1/1000秒以上を目安に設定することをおすすめします。また、F値(絞り)は開放に近い数値、ISOは800〜3200程度で調整しましょう。

例えば、日陰の林で野鳥を撮影する場合、F5.6、シャッタースピード1/1250秒、ISO1600といった設定が適しています。暗い環境ではISOを上げてノイズを最小限に抑えながら、必要なシャッタースピードを確保することが重要です。

初心者がありがちな失敗として、ISOを低く設定しすぎて暗い写真になることがあります。自動ISOを使うのも一つの手ですが、露出補正で+0.3〜+0.7ほど明るめに設定するのもポイントです。

飛んでいる鳥を撮るにはどのシャッタースピードが必要?

飛んでいる鳥を撮るにはどのシャッタースピードが必要?

飛翔する野鳥を撮影するには最低でも1/2000秒のシャッタースピードが必要です。鳥の種類によっては、1/4000秒でも間に合わないことがあります。

その理由は、羽ばたきの速さや飛行中の姿勢の変化が非常に速いため、少しの遅れでも被写体ブレが生じてしまうからです。特に小鳥やツバメのようなスピードの速い鳥を撮る際は、1/3200秒〜1/5000秒を意識すると良いでしょう。

例えば、快晴の日中であれば、F5.6、ISO1000、1/3200秒といった設定が現実的です。逆に夕方や曇天では、ISO感度を4000以上に上げる必要が出てくることもあります。

ただし、ISOを上げすぎるとノイズが乗りやすいため、カメラの高感度耐性に注意が必要です。フルサイズセンサーやAPS-Cセンサーの機種であれば、ISO3200でも比較的ノイズは抑えられますが、コンデジやマイクロフォーサーズでは限界があるため、事前のテスト撮影をおすすめします。

野鳥を撮るには望遠何ミリのレンズが最適?

野鳥を撮るには望遠何ミリのレンズが最適?

野鳥撮影には最低でも300mm以上の望遠レンズが必要です。理想は400mm〜600mmで、より遠くの被写体でも大きく写すことができます。

なぜなら、野鳥は人に警戒心を持っており、近寄ることが困難な場合が多いためです。焦点距離が短いと、野鳥が小さくしか写らず、写真としての魅力が半減してしまいます。

例えば、APS-Cセンサーのカメラに400mmのレンズを付ければ、フルサイズ換算で約600mm相当の画角が得られます。これにより、遠くの木にとまった鳥や飛翔中の鳥をしっかり捉えることが可能になります。

一方で、望遠レンズは重く高価になる傾向があります。最近はタムロンやシグマなどのサードパーティ製の「150-600mm F5-6.3」ズームレンズが15万円〜20万円台で購入でき、コストパフォーマンスの面でも初心者にとって導入しやすい選択肢となっています。

ただし、超望遠域は手ブレの影響も受けやすいため、手ブレ補正付きレンズを選び、撮影時にはシャッタースピードを十分に確保するよう心がけましょう。

軽量カメラのメリットとは?撮影時の疲労軽減に注目

軽量カメラのメリットとは?撮影時の疲労軽減に注目

言ってしまえば、軽量なカメラは撮影中の負担を大幅に軽減します。特に野鳥撮影では長時間歩き回ることや、カメラを構えたまま待機するシーンが多いため、カメラとレンズの重さが体力を左右します。

そのため、初心者はなるべく軽量ボディや軽量レンズを選ぶのが無難です。ミラーレスカメラは一眼レフに比べて軽量なモデルが多く、手持ち撮影にも向いています。

例えば、FUJIFILMのXシリーズやOM SYSTEM(旧オリンパス)のマイクロフォーサーズ機は、本体重量400g台のモデルも存在し、超望遠レンズとの組み合わせでも2kg未満に抑えることが可能です。

ただし、軽さだけを優先しすぎると、操作性や耐久性、手ブレ補正性能が劣る場合もあるため注意が必要です。最低限、グリップ性や防塵・防滴性能など、実用面を確認したうえで選定しましょう。

初心者が使いやすい構図テクニックを紹介

初心者が使いやすい構図テクニックを紹介

初心者にとっては「日の丸構図」や「三分割構図」を理解することが、野鳥撮影の第一歩です。これらの構図は、写真に安定感や印象を持たせる基本技術として広く使われています。

例えば、日の丸構図は野鳥を画面中央に配置するシンプルな手法で、背景がボケている場合やアップで撮る場合に適しています。一方で、三分割構図は画面を3等分し、交点や分割線上に被写体を置くことで、自然でバランスの良い写真に仕上がります。

また、動きのある野鳥の場合は「進行方向に余白を持たせる」ことで、写真に動きやストーリー性を持たせることができます。飛翔中の鳥を右側に配置する場合、左側に空間を持たせることで、視線の流れが自然になります。

背景とのバランスや、光の向きにも気を配りましょう。野鳥の後ろから光が差す「逆光」はシルエットを強調できますが、羽根のディテールを出すなら「順光」または「斜光」が適しています。

野鳥撮影にあると便利な周辺機材とは?

野鳥撮影にあると便利な周辺機材とは?

いくら良いカメラとレンズがあっても、周辺機材の有無で撮影体験は大きく変わります。特に野鳥撮影では、三脚や一脚、レインカバー、カメラバッグなどがあると非常に便利です。

まず、長時間撮影を行う際に三脚や一脚があると、腕の疲労を軽減しつつ構図を安定させることができます。一脚は移動しながらの撮影にも適しており、軽量装備を求める方に向いています。

また、急な雨や雪に備えて、防水性のあるレインカバーを常備しておくと安心です。特に防塵・防滴仕様でないカメラの場合、機材トラブルを防ぐために必須のアイテムと言えるでしょう。

そのほか、カメラバッグは機材保護の観点でも重要です。野鳥撮影用のリュックタイプなら、レンズを装着したままのカメラを収納でき、取り出しやすい構造になっています。

最後に、双眼鏡や鳥類図鑑を携帯すると、被写体を見つけたり、鳥の種類を把握したりする助けになります。これらの周辺機材をうまく活用することで、撮影の成功率が格段に上がるでしょう。

「初心者必見!野鳥撮影に最適なおすすめカメラ特集」に関する総括

-

超望遠ズーム搭載のコンデジは初心者に最適な選択肢

-

Nikon COOLPIX P1000は3000mm相当のズームで野鳥撮影に強い

-

Canonとニコンは用途に応じて選ぶべき2大ブランド

-

Canonは色表現が鮮やかで直感的な操作性に優れる

-

ニコンは描写力とグリップ性に強みがあり価格面でも優秀

-

一眼レフは光学ファインダーによる自然な見え方が特徴

-

ミラーレスは軽量・高性能で野鳥撮影との相性が高い

-

FUJIFILM X-H2Sは高速連写とAF精度が魅力の上級機

-

Canon EOS R10やNikon Z50は初心者向けでも高性能

-

高倍率ズーム搭載のCanon SX70 HSはコスパの良さが光る

-

10万円以下でも実用的なカメラとしてZ30やKiss M2が挙げられる

-

「最強モデル」は必ずしも初心者にとって最適ではない

-

シャッタースピードは1/1000秒以上が野鳥撮影の基本

-

望遠レンズは300mm〜600mmが理想的な選択肢

-

軽量機材は長時間撮影における疲労軽減に直結する